L’ordre euro-atlantiste inauguré par le démantèlement de la Yougoslavie est aujourd’hui remis en cause par la guerre en Ukraine

A l’occasion du 25 ème anniversaire des frappes de l’OTAN contre la Serbie le 24 mars 1999, il est indispensable de se pencher sur les conséquences de l’agression de l’OTAN pour comprendre la configuration géopolitique actuelle et le conflit en Ukraine. Rétrospectivement, les guerres des Balkans qui se sont succédées dans les années 90 lors de la dissolution de la Yougoslavie peuvent être comprises comme le champ de manœuvre de l’ordre spatial unipolaire imposé aux Européens par Washington et aujourd’hui remis en cause dans le conflit en Ukraine par Moscou.

Le processus actuel d’otanisation de l’Union européenne (UE) à l’occasion de la guerre en Ukraine, c’est à dire le projet européen incarné par l’UE sous le contrôle croisant de Washington du fait de sa complémentarité avec l’OTAN, a en réalité démarré dès les guerres en ex-Yougoslavie avec les opération militaires de l’OTAN en Bosnie (1995) et au Kosovo (1999), Ces premières interventions militaires de l’histoire de l’OTAN ont en effet constitué le laboratoire géopolitique du projet d’ordre unipolaire de Washington et ses alliés, Berlin en particulier. Cet ordre spatial unipolaire trouve sa limite aujourd’hui avec la crise en Ukraine. L’ordre euro-atlantiste, inauguré par la destruction de la Yougoslavie est aujourd’hui donc remis en cause par la guerre en Ukraine.

Pour comprendre la crise actuelle en Ukraine, il est donc nécessaire de se pencher sur les conséquences géopolitiques des guerres en Ex-Yougoslavie.

Sur le théâtre yougoslave, Berlin et Washington furent les principales capitales extérieures à la Yougoslavie à l’origine de l’aggravation de la crise et de l’escalade du conflit en concordance avec leurs intérêts géopolitiques. Paris, en raison de sa priorité géopolitique accordée au couple franco-allemand dans le cadre de la négociation du traité de Maastricht (signé le 7 février 1992 et appliqué depuis le 1er novembre 1993), s’est aligné sur les priorités germano-américaines[1] et n’a pas privilégié l’option alternative de réactiver son alliance historique avec la Serbie qui avait cours lors de la première guerre mondiale. Le Royaume-Uni a suivi une voie similaire en raison de sa relation spéciale avec les Etats-Unis. La Russie, affaiblie à la suite de la dissolution de l’URSS n’a pas pu s’opposer au priorités géopolitiques de Berlin et Washington et leur instrument l’OTAN.

Les idéologies changent mais les tropismes géopolitiques demeurent. En ce qui concerne les Balkans, l’objectif de Berlin, à la suite des projets de domination des Balkans lors de la Première et la Deuxième guerre mondiale[2], était en réalité de démanteler la Yougoslavie dès les années 60[3], avec un soutien persistant aux factions séparatistes en Yougoslavie. Lors de la crise yougoslave, Berlin a reconnu la Slovénie et Croatie de manière unilatérale en 1991, entrainant les autres membres de la CEE, pourtant réticents, en particulier la France[4], à faire de même après ce fait accompli. L’objectif de Berlin était de poursuivre le démantèlement de l’ordre spatial et géopolitique issu du traité de Versailles mais sous le masque des intérêts de l’OTAN et de l’UE. En effet la formation des nouvelles entités étatiques, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie, à l’issue de la Première Guerre mondiale avaient été érigées avec le concours des Etats-Unis, de la France et du Royaume-Uni, pour endiguer l’Allemagne en Europe centrale et dans les Balkans. Après un soutien initial à l’unité yougoslave, Washington a changé de posture à propos de la Bosnie où le conflit s’est propagé après la Croatie et la Slovénie, et contribué au torpillage des négociations sous l’égide des Européens pour stabiliser la situation. C’est ainsi que poussé par Washington, le chef des Musulmans en Bosnie Alia Izetbegović a refusé le 18 mars 1992 le plan Carrington-Cutileiro[5] afin de poursuivre la guerre contre les Serbes de Bosnie. Washington a ensuite soutenu la création d’une fédération croato-musulmane (accords de Washington en mars 1994) contre les Serbes de Bosnie et de Croatie, et l’OTAN a procédé à une campagne de bombardements contre les forces serbes en Bosnie, aboutissant à des négociations débouchant sur les accords de Dayton (1995). Enfin, en 1999, sans mandat du conseil de sécurité de l’ONU, Washington et les capitales européennes dont Londres, Berlin et Paris, on déclenché une campagne de bombardements sous l’égide de l’OTAN contre la Serbie, pour forcer les troupes yougoslaves à se retirer du Kosovo, territoire considéré par les Serbes comme le berceau historique de la Serbie.

Ces interventions militaires successives ont permis par la suite d’inaugurer un processus d’élargissement de l’OTAN et de l’UE et donc une expansion de l’espace euro-atlantique sous direction de Washington dans l’espace de l’ex-Yougoslavie. La Croatie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Slovénie sont désormais membres de l’OTAN. La Bosnie et le Kosovo aspirent à l’adhésion mais la Serbie n’a pas demandé à entrer dans l’OTAN et la république serbe de Bosnie (Republika Srepska), cherche à gagner son indépendance par rapport à la Bosnie. Celle-ci reste donc une entité géopolitique fragile et artificielle du point de vue des Serbes de Bosnie.

Revenons au conflit en Ukraine.

La cause principale du conflit actuel en Ukraine réside aussi dans le projet d’extension de l’espace euro-atlantiste (élargissement OTAN et UE) dans l’espace de l’Ex-URSS, notamment en Ukraine et au détriment de la Russie, après l’expansion euro-atlantiste au détriment de l’ex-Yougoslavie. Quels sont les objectifs géopolitiques des puissances qui poussent à ce projet ? Sur les temps plus long de l’histoire, en accordance avec ses tropismes géopolitiques, l’objectif de Berlin sous le régime nazi était déjà de s’emparer de l’Ukraine[6], en prolongement des plans pangermaniste d’extension du Lebensraum (espace vital) de l’Allemagne. Aujourd’hui la représentation géopolitique dominante en Allemagne est celle d’une occidentalisation de l’Ukraine, c’est à dire son orientation vers l’espace euro-atlantique selon les priorités germano-américaines. Pour les Etats-Unis, l’objectif est de détacher l’Ukraine de la Russie selon la doctrine Brzezinski[7]. Toutefois, à la grande différence des conflits en ex-Yougoslavie, la Russie est aujourd’hui redevenue la puissance centrale de l’Eurasie et ne tolère plus l’élargissement sans limite de l’espace euro-atlantique dans son étranger proche (la Finlande et la Suède font déjà de facto partie de l’espace euro-atlantique, et n’ont jamais fait partie de l’URSS).

La crise actuelle en Ukraine a des racines géopolitiques dans les crises en Ex-Yougoslavie.

Comme les interventions de l’OTAN dans les Balkans ont joué en effet un rôle fondamental pour la mise en œuvre de l’ordre spatial unipolaire et son corolaire, la création ex-nihilo de nouveaux Etats comme la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo sur les décombres de l’ordre ancien, il n’est donc pas surprenant que cet épisode soit pris comme référence dans les controverses à propos de la guerre en Ukraine en rapport avec l’interprétation du droit international. La référence faite par Moscou à l’opération de l’OTAN au Kosovo en 1999 pour justifier son intervention en Ukraine, sert de miroir à l’opération militaire spéciale en Ukraine[8]. Cette argumentation accompagne le passage à l’ordre spatial et géopolitique multipolaire favorisé par la Russie qui se surimpose à l’ordre spatial unipolaire inauguré par les interventions de l’OTAN en Ex-Yougoslavie inaugurant la suprématie des Etats-Unis dans les Balkans et en Europe pendant la période précédente.

La crise en Ukraine fait en effet écho du point de vue légal à la crise au Kosovo, où une interprétation unilatérale du droit international avait été imposée par les Etats membres de l’OTAN. Aujourd’hui, comme il n’y a pas accord sur l’ordre spatial et géopolitique entre grandes puissances, il ne peut y avoir accord sur l’interprétation du régime normatif international, selon l’idée force de Carl Schmitt dans son ouvrage Le Nomos de la Terre publié en 1950[9]. En absence d’un consensus multilatéral, il n’y a donc plus que des interprétations unilatérales du droit. Ce no man’s land juridique est avant tout la conséquence de l’interprétation unilatérale et le non respect du droit international par les Etats-Unis et ses alliés de l’OTAN lors ses crises précédentes : l’opération de l’OTAN au Kosovo en 1999, mais aussi l’invasion de l’Irak en 2003.

Les principes de la charte des Nations Unies, le droit des peuples à l’autodétermination mais aussi l’intégrité territoriale des Etats, ont été instrumentalisés en fonction des intérêts géopolitiques des Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN durant leur période de domination mondiale (le moment unipolaire) après la disparition de l’URSS. Les Etats-Unis ont bien précisé à la suite de l’opération militaire de l’OTAN contre la Yougoslavie que le principe d’intégrité territoriale des Etats n’empêchait pas la sécession d’un territoire dans le cas du Kosovo[10]. Cette argumentation renforce aujourd’hui logiquement l’argumentaire de la Russie pour légitimer les changements de frontières en Ukraine.

Du point de vue de la guerre de communication, on observe en parallèle le même phénomène de parti pris dans les médias des Etats membres de l’OTAN contre les Russes dans le cas du conflit actuel en Ukraine que celui du parti pris contre les Serbes lors des conflits en ex-Yougoslavie[11]. L’histoire des guerres en ex-Yougoslavie est à réécrire et ce sera également le cas pour le conflit en Ukraine, car les enjeux géopolitiques non explicites sont escamotés et les médias produisent des narratifs biaisés qui ne reflètent pas la réalité. La désinformation qui a sévi jusqu’à aujourd’hui et qui a justifié l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie n’est pas remise en cause et fait encore l’objet d’une omerta des réalités géopolitiques dans les médias et le monde académique occidental, mis à part des exceptions[12]. Des rapports d’experts plus récents soulignent le narratif fallacieux des évènements en ex-Yougoslavie qui ont conduit à accuser une seule partie, les Serbes, selon une stratégie de diabolisation et d’ostracisation qui perdure jusqu’à aujourd’hui[13].

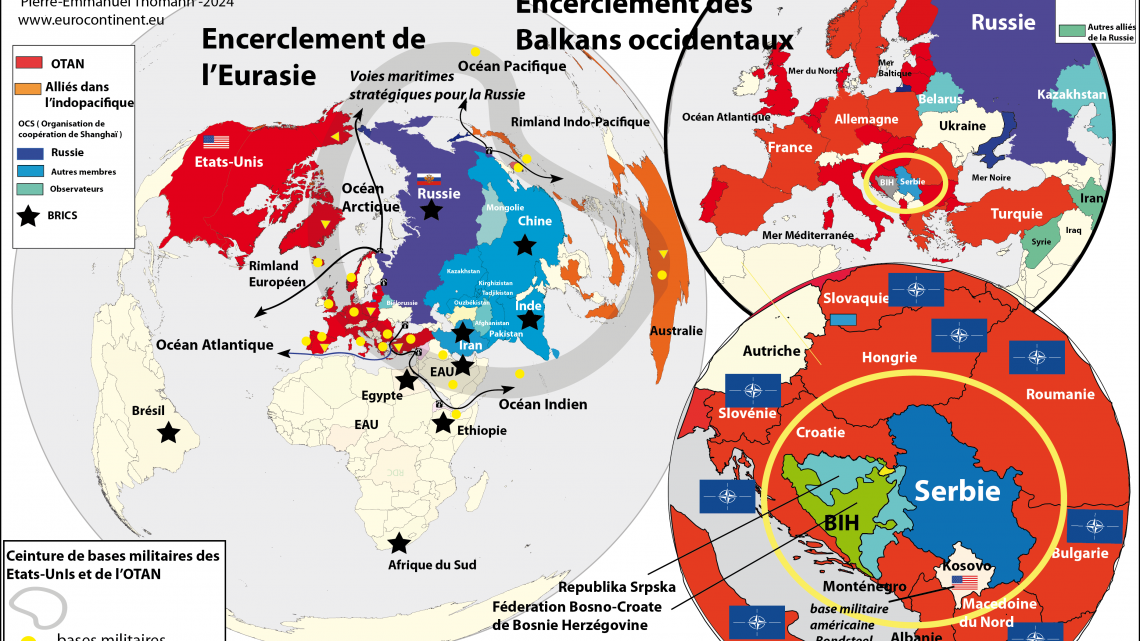

La situation géopolitique dans les Balkans est aujourd’hui caractérisée par des configurations emboitées selon une stratégie de triple encerclement selon les priorités géopolitiques de Washington et de l’OTAN (carte : stratégie d’encerclement concentrique de l’Eurasie, des Balkans et de la Serbie par Washington/OTAN)

Dans le cadre de la Grande Stratégie de Washington d’encerclement de l’Eurasie qui fait de l’Europe un Rimland contre la Russie, la stratégie géopolitique d’encerclement des Balkans occidentaux à l’échelle européenne et finalement de la Serbie à l’échelle régionale par le continuum Washington/Berlin/OTAN/UE sont menées simultanément. Le maintien d’une Bosnie-Herzégovine unie a en outre pour objectif de détacher la République serbe de Bosnie de la Serbie et combinée avec l’indépendance du Kosovo, empêcher une unification de la nation serbe. Cette stratégie allemande et américaine d’encerclement de la Serbie a aussi pour objectif d’endiguer le retour de la Russie dans les Balkans. Une fois réussie la politique de balkanisation de la Yougoslavie par le continuum Washington/Berlin/OTAN/UE après avoir séparé le Monténégro de la Serbie pour couper l’accès de la Serbie à la mer, l’objectif ultime est ensuite l’absorption des différents Etats des Balkans occidentaux dans l’UE et l’OTAN.

La faisabilité de ce plan euro-atlantiste est toutefois dépendante de l’issue de la crise en Ukraine qui déterminera l’évolution de nombreux contentieux géopolitiques non résolus en Europe. La Russie, en intervenant militairement en Ukraine, donne un coup d’arrêt à l’expansion euro-atlantiste en Ukraine dont le territoire se réduit inexorablement au bénéfice de la Russie. Cette intervention a aussi provoqué une accélération de l’évolution de l’ordre mondial à son avantage vers une configuration multipolaire, y compris en Europe, notamment dans les Balkans, remettant définitivement en cause l’ordre géopolitique issu des interventions de l’OTAN en Ex-Yougoslavie. Il est donc fort à parier que le plan d’absorption des Balkans occidentaux dans l’espace euro-atlantique deviendra non seulement plus difficile, mais cet espace, nous l’observons déjà, redevient un théâtre confrontation majeur entre la Russie et l’axe Washington/OTAN/UE.

Afin d’éviter le scénario tendanciel d’une aggravation verticale et horizontale croissante du conflit risquant de s’étendre de l’Ukraine au Balkans, il serait judicieux de penser à une alternative d’ordre systémique pour éviter cette fuite en avant préjudiciable à l’Europe entière. L’ordre géopolitique euro-atlantique, qui est exclusif, est en réalité obsolète pour promouvoir un ordre stable continental au échelles européenne et eurasienne. Avec le conflit en Ukraine, il est évident que l’on ne reviendra pas en arrière car la bascule géopolitique mondiale s’est accélérée de manière définitive vers un monde multicentré. Les élargissements de l’OTAN et de l’ UE sont désormais impossibles dans l’étranger proche de la Russie, sans risquer une aggravation militaire du conflit, et de plus en plus incertains dans les Balkans. L’UE et l’OTAN ne pourront plus structurer l’ordre spatial et géopolitique du continent européen et eurasien de manière unilatérale et exclusive.

Comme condition centrale et prioritaire pour une stabilisation de l’Europe, il n’y a pas d’alternative à l’abandon de la doctrine d’expansion de l’OTAN et de l’UE et la promotion d’une sécurité inclusive plus équilibrée pour toutes les nations du continent européen, Russie comprise. Dans l’idéal, la négociation d’une nouvelle architecture géopolitique européenne incluant la Russie mais aussi les Etats des Balkans, en particulier la Serbie, aurait des bases plus solides avec le modèle d’une Europe des nations souveraines et le principe de l’équilibre géopolitique[14], alternative à une Europe intégrée à un espace euro-atlantiste (OTAN-UE) excluant la Russie. Il s’agit aussi en fin de compte de redécouvrir les négociations classiques sur les équilibres européens qui ont inauguré les grands ordres spatiaux successifs en Europe, depuis les traités de Westphalie (1648) jusqu’au traité de Moscou (1990) en passant par le Congrès de Vienne (1814-1815), précaires et temporaires mais préférables à une escalade militaire croissante.

La France gagnerait à retrouver son positionnement de puissance d’équilibre héritée de la vision du générale de Gaulle. Elle aurait intérêt dans ce contexte à se rapprocher de la Russie, mais aussi du monde serbe dans la perspective de cette nouvelle architecture européenne géopolitique, en alternative à une intégration dans le système euro-atlantiste exclusif en

crise qui aggrave les conflits en enferme la France dans la périphérie euro-atlantiste.

Dans cette configuration, la stabilisation des Balkans passe par un rapprochement logique entre les différentes entités éclatées du monde serbe, la Serbie, la Republika Srbska et les Serbes du Kosovo, entités issues de l’ordre ancien unipolaire provenant de la destruction de la Yougoslavie. Réintégrer la Russie et le monde serbe dans un nouvel ordre géopolitique plus équilibré est la seule alternative à une situation de conflit permanent en Europe et dans sa proximité géographique, situation particulièrement défavorable aux Européens. L’intervention de la Russie en Ukraine fait disparaître l’ordre issu de l’intervention de l’OTAN en ex-Yougoslavie. Il appartient aux Européens de faciliter l’émergence de la nouvelle configuration pour parvenir à la paix et non pas de l’entraver comme le font les promoteurs à l’OTAN et l’UE du monde unipolaire obsolète.

[1] Gallois, P.M, (2011), Tragédie yougoslave : L’Europe, les États-Unis, la Russie et la Yougoslavie, https://theatrum-belli.com/tragedie-yougoslave-leurope-les-etats-unis-la-russie-et-la-yougoslavie-par-le-general-pierre-marie-gallois/

[2] Michel Korinman, Quand l’Allemagne pensait le monde, Fayard , 1990, 412 p.

[3] Erich Schmidt-Eenboom, Der Schattenkrieger, Klaus Kinkel und der BND, Econ, 1995

[4] Stark H. (1992), Dissonances franco-allemandes sur fond de guerre serbo-croate. In: Politique étrangère, n°2 – 1992 – 57ᵉannée. pp. 339-347. www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1992_num_57_2_4128

[5] Republika Srepska. (2020), The concluding report of the independent international commission of inquiery on the suffering of Serbs in Sarajevo between 1991 and 1995. 1419 p. https://www.incomfis-sarajevo.org/

[6] Claude Franc, Histoire militaire – Le Traité de Brest-Litowsk : ses clauses et ses conséquences, Revue Défense Nationale 2018/2 (N° 807), pages 121 à 123, https://www.cairn.info/revue-defense-nationale-2018-2-page-121.htm

[7] Brzezinski Z. (1997), The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (version française : Le grand échiquier, l’Amérique et le reste du monde), Bayard 1997, 275 p

[8] Putin Vladimir, St Petersburg International Economic Forum Plenary session

http://en.kremlin.ru/events/president/news/68669

[9] Carl Schmitt, Le nomos de la terre, Présenté par Peter Haggenmacher PUF, 2012, 368 p.

[10] Cour internationale de Justice (2009) https://www.google.com/search?q=www.icj-icc.org+Kosovo+Question+pos%C3%A9e+par+M.+le+juge+Koroma+Il+a+%C3%A9t%C3%A9+affirm%C3%A9+que&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbYDDHKp9u4S4zAJ85zqoZI1DHB_A%3A1665324042857&ei=CtRCY_nuM6zikgW00JKoCw&ved=0ahUKEwj5m4rAp9P6AhUssaQKHTSoBLUQ4dUDCA0&uact=5&oq=www.icj-icc.org+Kosovo+Question+pos%C3%A9e+par+M.+le+juge+Koroma+Il+a+%C3%A9t%C3%A9+affirm%C3%A9+que&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6CggAEEcQ1gQQsAM6BQgAEKIEOgcIABAeEKIESgQIQRgASgQIRhgAUKEGWLEQYM0XaAFwAXgAgAGqAYgBkAKSAQMwLjKYAQCgAQGgAQLIAQjAAQE&sclient=gws-wiz

[11] Republika Srepska (2020),The concluding report of the independent international commission of inquiry on the suffering of Serbs in Sarajevo between 1991 and 1995. 1419 p. https://www.incomfis-sarajevo.org/

[12] Serge Halimi & Pierre Rimbert, Le plus gros bobard de la fin du XXe siècle https://www.monde-diplomatique.fr/2019/04/HALIMI/59723

[13] Republika Srepska (2020),The concluding report of the independent international commission of inquiry on the suffering of Serbs in Sarajevo between 1991 and 1995. 1419 p. https://www.incomfis-sarajevo.org/